話題を変えよう。

以前、安倍さんに「先生の作品には力がありすぎるためお茶の先生たちは使いにくいのではないか」といったことを話したことがある。これに対して安倍さんは「茶道具として(使ってもらおうと思って)作ったことはない。」と話された。茶道具を作っているとの感覚はなく、水指という造形物、花入という造形物を作るとの感覚なのだと理解した。

これまでを振り返ってみると、私は、一貫して茶道具としての水指、花入として見てきたように思う。勿論、このことを間違っていたというのではない。

いつか安倍さんの水指を茶席に据えて、あるいは花入を向う掛として、又、床に置いて茶会をやってみたいと思っていた。

そのためにはそれにふさわしい茶席が必要であった。

奥出雲に櫻井家という旧家がある。田部家、絲原家とともに出雲地方の御三家と言われている。

櫻井家には、松江藩主の御来駕のために、藩お抱えの棟梁によって築造された書院がある。吟味された材料と名工の手によった瀟洒ながら重厚な書院である。

また、代々伝えられてきた美術品、調度品、家業のたたら関係資料等を展示公開するための可部屋集成館があるが、それらとともに本邸と庭園が有料で公開されている。

幸い何度か訪問の機会を得て、書院をその内側から拝見した。

見るべき目を持たないわたしでも、さすがに造りが違うということはわかった。そして、繰り返し見ていくうちに段々と良くなる。

書院には三畳(台目畳三枚)の小間茶室がそなわっている。最初の印象は小さすぎて使いにくいだろう、というものであった。

その後、多分数十回になると思うが訪問し、最近この茶席が極めて珍しいものではないかと気付いた。

ここへ安倍備前を据えてみたいと思うようになったのである。まだ安倍作品を一度も据えてはいないが、彩色備前水指でさえピタッと座るのではないかと想像している。

この茶席がなぜ極めて珍しい茶席だと思うかであるが、まずどのような茶席か紹介しよう。

この茶席がなぜ極めて珍しい茶席だと思うかであるが、まずどのような茶席か紹介しよう。

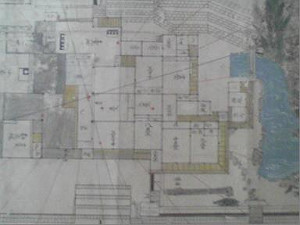

先に書院には三畳(台目畳三枚)の小間茶室がそなわっている、と書いた。書院は上の間、ニの間、三の間からなっていて、ニの間、三の間に接して台目畳三枚の小間茶室が作られている。

言葉の説明ではわかりにくいと思うが、上の間、ニの間には縁側が廻らされていて、なお三の間がニの間と一間ずらされたことにより一間半の茶室がとれたということである。

この説明のみではあまりにわかりにくいので、わかりにくい図ではあるが入れておく。

この茶席は「御茶所」と呼ばれている。書院築造のときからそのように呼ばれていたことは、櫻井家に伝わる古図からわかる。

御茶所の名がいつ頃から出てきたのかわからないが、手元の資料によると、前田利家が豊臣秀吉の御成りのため築造した書院に「御茶所」が設えられたとある。

室町時代足利将軍の頃には随分と御成りがあったようである。

秀吉が天下人となり、主と臣下の立場を明確にする意図で幾度かの御成りを行ったようだ。漫画或いはドラマで見られた方もあると思うが、秀吉が家康に上洛を求め、諸大名の前で「○○(名前であったか官位であったか不明)上洛大儀」と言って自らが主であることを諸大名に見せつけた、というものがあった。これに通じるものであろう。

「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三に詳しく書かれているので紹介しよう。ただし所々をつまんでの紹介になるので必ずしも正確でない恐れがあるので、出来れば原文にあたっていただきたい。

室町の御成りでは、茶は別室で点てて運び出したという。このことはよくご存知のとおりである。しかも、必ずお茶がついているというものではなく、所望があった場合に供したようだ、と書かれている。

御成りの次第は「儀式」と「宴席」から成り立っている。お茶については、将軍が好む場合にのみ、お供衆が持参するものであると述べている、としている。

「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。

前田利家は秀吉を迎えるに当り、三年も前から利休とも相談しながら数奇屋・書院の準備を行ったという。

「文禄三年九月二十六日、大坂の前田邸へ秀吉が御成りを行った際、織田有楽が残らず指図した。有楽の妻は自分の祖父の娘という縁からこの図をことごとく写した。中川源太夫為範」といった頭書がある、大変詳しく記された資料があるという。この御成記に「御成書院」と「御茶所」があることが記されている。なお、文禄三年にはすでに利休はいない。

「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。

室町時代の茶の湯所は、四畳半が原則で、時には三畳敷の場合もあったが、この御成記の挿図には一室を一間半とあり、三畳敷であることがわかる。この点は、数寄の茶が書院の建築内に持ち込まれ、定着した証として注目される。ただし、その解説によると、茶道具類はすべて飾られており、この部屋に秀吉が座して茶事を行ったとは思われず、一覧に供したであろうが、名称通りの御茶所として、点て出しの場であったと推測される。

この席に床があったのか、なかったのか?

炉が切ってあったのか、なかったのか?

については触れられていない。

「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。

徳川将軍の御成り。

家康。慶長九年四月浅野幸長邸へ、ついで結城秀康、池田輝政、金森長近、伊達政宗、藤堂高虎の各邸を訪問。但し、規模内容は不明。

秀忠。藤堂高虎、伊達政宗邸へ。但し、様子は不明。

真に将軍として御成りを行ったのは元和三年五月、前田利常邸に対してのもの。その様子は「事々敷御作法」と伝統的な御成り形式を遵守しながら、足利、秀吉時代とは異なった形式で行われている。

その形式は「朝は数寄に被為成。其より御書院へ被為成」たことで、御成り次第に茶事が組み込まれたのみならず、その次第の一番目に数奇屋での茶事が行われたことである。

しかし数奇屋での茶事がどのように行われたかは不明という。

光禅さんはNO56で、

『「慶長御尋書」あるいは「宗甫公織部へ御尋書」として、従来まで遠州が織部に尋ねた聞書きとされた文書ですが、現在では龍谷大学大宮図書館から「茶道長問織答抄」が発見されたことで、浅野幸長が、上田宗箇を使いとして古田織部に尋ねたものであったことが判明しています。

内容的には織部らが工夫した、武家における御成(家臣が君主を自邸に招いて饗すこと)の茶事のこと、「織部格」と呼ばれた約束事などです。

しかし、それより何より興味深いのは、これが、関ヶ原に勝利した3年後の慶長8年に、家康が将軍として江戸幕府を開いてから、慶長19年、元和元年の冬夏の大阪の役に至る前年までの、約10年間の伏見城下での出来事であったということです。』

と、新しい御成り形式の成立を述べておられる。

家康の、慶長九年四月の浅野幸長邸への御成りは、まさにこの「織部格」によってなされた、と言ってもいいのではないか。

家康の慶長九年四月の浅野幸長邸への御成りが「織部格」によってなされたとすると、秀吉を迎えて前田邸で行われた御成り形式はすでに過去のものとなっていたことになる。

前田利家が利休に相談しながら御成りを迎える準備をしたことから当然といえば当然なことではある。

つまり、利休は、御成りのときも小座敷であれば小座敷、書院であれば書院と一日の内で座をかえての接待を戒め、御成りといえどもこのことは一貫していたと思われるからである。

これに対し織部格では、座をかえるという事を行っている。まず数奇屋で茶事を行い、茶室の通い口から書院に向かう途中に「鎖の間」を設け薄茶の接待席とするという形式である。

「鎖の間」は、茶室での接待から正式な書院の接待へと移る前のくつろぐ場としての性格をもっていた。(「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。)

「御茶所」を備えた書院は、あるいはもっと短い期間のみであったのかもしれない。

織部は利休が茶室に求めた侘びの厳しさを巧みに緩和させながら、武家の建築庭園に調和を図った。(「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。)

相伴席を付け加え、鎖の間へとつなぎ、そして書院へと導く形式である。ただ、この形式の完成は、織部と幸長、宗箇による、慶長御尋書の完成によってということになる。

徳川秀忠の尾張屋敷御成りと前代との比較。

御成りの時刻

足利将軍 午後二時 翌日午前十時御帰り

秀吉 午前十時 その日のうちに御帰り

元和の御成り 午前六時

ご相伴衆

足利将軍、秀吉 少なくとも十名以上の公卿、大名が相伴

元和の御成り 水戸頼房、藤堂高虎の二名 数奇屋での茶事のためか。

御成りのお迎え

室町期 四足門(御成門)の前まで出迎え。

元和の御成り 数奇屋の外露地まで出迎え。

元和の御成りは御数寄屋での茶事をもって始まる点に最大の特色がある。

(「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。)

時代は100年ほどとぶが、元禄15年の綱吉の前田家への御成りの記録である。

御膳は、(略)など膨大な量にのぼり、当日だけでも七〇〇〇人以上の饗膳が用意され、前後を含めた総賄い高は三万人ほどであったという。

この中で夕の三汁八菜の膳は譜代大名、老中、大御番頭など、二汁五菜は譜代大名の家来衆、一汁三菜は役者などに饗され、身分によって出された料理の内容に差別があったことがわかる。

また、この御成に伴う御殿は、表書院、式台、広間、納戸、廊下、勝手など四八棟の殿舎が造営され、それらの襖、壁、戸、天井には長谷川等麟、探雪、休碩、養朴その他一流の絵師が多く動員され、贅を凝らした装飾を行っている。

また、御成が終わった後、大名、旗本、門跡などを招待し、饗応を行う「後見の祝」として、合計で九回の招待を行っている。

なんとも言いようの無いスケールの御成りの行事である。

小堀遠州による御成り形式

織部の亡き後武家の茶の湯を指導したのが小堀遠州である。

遠州は、織部の創り出した数奇屋・鎖の間・書院と連続する形式をさらに発展させて、鎖の間に続いて「納炬の間(どうこのま)」を重用し茶室と書院との一体化を図り、華やかな書院の茶を創り出す。

室町の寝殿には、御納戸・御休息所が必ず設けられて、将軍の休息や衣服を改める部屋とした。(「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。)

納炬の間はこれと同様の役割と思われる、とある。

盛大な御成りも、秀忠の薨去、また家光の薨去以降簡略化され、特に寛永七年四月の島津家久邸を最後に外様大名への公式訪問が行われていないことから、幕府の外様大名への外交政策の転換がその大きな理由と考えられる。(「歴史読本」臨時増刊‘78―9将軍の御成りと茶の湯・佐藤豊三から。)

このように御茶所を設えての御成り屋敷は前田亭のほかに、あったのかなかったのかわからないが、「御茶所」が織部好みのものではなかったのは確かである。

前に書いたが、細川三斎でさえ茶の湯にかかわることは織部に相談しながら行っていたくらいであるから、その他の武将達もしかるべく相談をしながら茶の湯を行ったことは容易に想像できる。

そのような観点からみると、織部好形式とはかけ離れた御茶所を備えた書院はそう多くはなかったと思われる。織田有楽が係ったものがあればあるくらいではないか。

このようなことから、櫻井家に残る「御茶所」は大変稀な茶室ではないかと考えるのである。古典をよく研究し、また、学んでいたといわれる松平不昧であれば、文禄三年九月二十六日の秀吉の前田亭御成りの際の資料(あるいは写し)を入手したり、このような茶室を設計したとしてもなんの不思議もない。

道具組をした「御茶所」。

写真では襖、障子が開けられているが、御成りのときには閉められていたはずである

二の間から見た「御茶所」である。

この写真では襖が半分しまっている。

御茶所は壁床となっている。

NO606でかすかにわかると思うが、花入が向う掛けに掛けられている。

向う掛け用の釘が無いため、上から自在を下ろし、花入を掛けている。

また、炉も切ってある。向う切ではなく普通の位置。

なお、櫻井家住宅は国の重要文化財である。

この櫻井家御茶所の炉に釜を懸け、安倍備前水指を据え、来る人に一服を差上げるということを考えたのである。

濃茶席は、「御成り」を意識した形式で行った。

御茶所で茶を点て、それも天目茶碗に天目台。普通の席で天目茶碗、天目台では、どうしても「どうして?」となって面白くないが、さすがに御成り書院でしっとりときたように感じた。

敷地内にある、伝来の美術品、茶道具、たたら資料を展示している可部屋集成館では、古文書で伝わる御成りの飾付けが展示してあった。

「可部屋」とは櫻井家の屋号である。

そのような次第で、当初の目論見とは随分違った茶会となったが、参加者を始め関係の方々には大いに楽しみ喜んでいただいたようなので大成功。結果オーライであった。

もちろん、「御茶所」に安倍備前を据えることを諦めてはいない。

「へうげもの」を見た。(多分)前半最大の山場である利休自刃が、もうまもなくのところである。

利休は命ぜられて堺に蟄居。

そこへ京から花入が届く。

花入の裏側に利休の花押があり、利休所持といわれている、伊賀花入「生爪」と同形の花入である。

前にも書いた(NO232)が、伊賀焼が初めて登場するのは天正15年(1587)1月24日「伊賀焼、水指置合」(利休百会記)である。

しかし、その後、慶長6年(1601)まで伊賀は出てこない。古茶会記が、全ての茶会を網羅したものでないことは勿論だが、その大方を現していると考えてもよいように思う。

天正15年に登場した伊賀水指は種壺あたりの取り上げものの可能性が多分にある。

「へうげもの」はへうげものとして、伊賀花入の利休の花押が正しいものだろうか?

利休自刃が1591年。当然のことながら伊賀花入が利休存命中に存在しなければならない。

その時代、伊賀で茶陶を焼いていたのであれば、もう少し茶会記に登場してもよさそうなものだが、先の「伊賀焼、水指置合」(利休百会記)の外は伊賀焼茶壷のみである。

ただ、伊賀焼水指置合(利休百会記)は、利休百会記そのものが信憑性が定かでないようなので、一応こんな話もあるという程度のことでいいのかもしれないが、伊賀焼茶壷は天正年代からわりと頻繁に登場しているようである。

伊賀焼水指が種壺のような取り上げものであればありうることではある。

先の生爪形の伊賀花入は、見立てものではなく造形がなされている。写真を見る限り、生爪より作は下手のようにみえる。

この生爪形の花入だが、同形のものが4本か5本存在するという話があるそうだ。

初耳で驚いたが、確かに眼にしたものだけでも、生爪と利休所持といわれるもの、上野城内の古窯跡から発掘されたもので三点になる。別にもう二、三点あってもそう不思議ではないかもしれない。

知り合いの道具商から聞いた話だが、どのようなものか是非とも見てみたい。

どなたか情報をお持ちであれば、お知らせいただきたい。

生爪と他のものとで、どちらが先に作られたのか? それはいつ頃だったのか?

このことが解からず難渋しているのだが、伊賀茶陶は1600年代以降、茶会記に登場(慶長6年(1601)1.29「伊賀焼の水指」)の前年(或いは前々年)以後の誕生を想像している。

しかし、利休所持が確かであれば1591年には存在したことになり、大きな意味を持つことになる。

茶碗(和物)の場合、茶会記によると、まず瀬戸茶碗が登場し、次いで今ヤキ茶碗が登場する。いずれも利休時代である。「へうげもの」茶碗が登場したのが1599年、利休歿後8年。黒織部、織部黒、志野などはへうげもの登場以降の登場の可能性が高いと考えている。

花入の場合、茶会記によると、1585年には備前筒が登場し1587年にはシカラキツツが登場、その後も頻繁に登場する。そして利休歿後もこの二つは頻繁に登場する。しかしそれらがどのようなものであったのか、まったくわからない。

慶長7年(1602)1.9 「三角ノ伊賀筒」まで、資料の中から「三角」の登場をみつけることができない。

花入についても、三点展開による造形は、まず長次郎一族が作り、以後、陶工が写しものを作ったのではないかと想像しているが、陶工が新しい形を作り、長次郎一族がそのうちの一部について、三点展開によるものを作った、という可能性がないわけではない。

とりあえず今段階では、名品といわれる花入が作られたのは三角ノ伊賀筒と同じく1600年以降ではないかと思っているが、根拠となるものはない。

強いて根拠としてあげれば、NO638等の古茶会記に登場する「備前筒」「シカラキツツ」について会記の中に特にコメントはないようだ、ということくらいである。

このように年代を示すものがほとんどないことから、生爪形花入の利休所持が正しいかそうでないかについてこだわっているが、利休の花押だけに、後世の別人の手によるものではないかとの疑念が残るのである。